近日,伟德国际1946官网電催化與清潔能源團隊彭生傑教授在Angewandte Chemie International Edition期刊發表了一篇題為“Polarized Ultrathin BN Induced Dynamic Electron Interactions for Enhancing Acidic Oxygen Evolution”的研究論文,論文第一作者為郝乙鑫博士,彭生傑教授為通訊作者。該論文成功地設計了一種具有電子供體和反向供體效應的異相界面,作為一種新型的催化劑優化和保護策略,可以提高催化活性和耐久性。研究結果克服了富電子載體傳統的單向電荷轉移特性,在表面形成電荷回路微區域,有效保護負載的活性物質。這一策略展示了一種新的設計理念,并可以擴展到各種催化應用,包括燃料電池、有機分子轉化、電化學合成等。

随着質子交換膜(PEM)水電解技術的大規模部署,開發穩定的高活性氧析出反應(OER)電催化劑成為當務之急。在實際應用中,RuO2被認為是酸性介質中最具成本效益的OER催化劑。然而,在高氧化電位下,由于晶格氧的參與,RuO2會被氧化為高價的RuO4,從而使金屬脫離晶格而不能形成共價結構,轉化為可溶性金屬陽離子。此外,單一的RuO2催化劑質量活性也較差。因此,提高RuO2催化劑的穩定性和活性對于工業化電解水産氫具有重要意義。從Ru-O鍵性質來看,M-O-Ru(M:異質/載體金屬原子)結構中的缺電子态Ru物種(RuV)容易在酸中溶解,而富電子狀态傾向于産生活性氧,從而産生氧缺陷(OV),導緻整體不穩定。傳統的修飾策略一般為提供一個供電子層,通過電荷補充來保持電荷轉移能力。然而,這種方法往往是單向的,可能不能保證對晶格氧氧化的抑制。因此,需要一個空間分離的雙錨載體,既可以作為電荷供體和受體來穩定氧物種。

圖1 催化劑的設計和結構表征。

研究團隊通過熔融鹽水熱與淬火剝離策略剝離超薄氮化硼納米片。每個超薄的BN納米片都可作為有效的載體,利用暴露的晶格缺陷作為合成過程中吸附Ru前驅體的途徑。通過掃描電子顯微鏡、透射選擇顯微鏡和原子力顯微鏡可以看出,BNNS具有較大的橫向尺寸和重疊特征的超薄層狀結構。進一步加載後,RuO2晶面沿BNNS面生長,并由于相似的晶格參數而延伸到僅由BN組成的區域。插入的原子排列圖像在異質界面處表現出極好的晶格匹配,表明RuO2NPs外延生長自BNNS基質。晶格匹配極大地改變了界面鍵合,并形成大量Ru-N鍵。這種原子連接的共晶體提供了從電子豐富的N端邊緣到Ru金屬的高效電子轉移,從而在OER過程中實現快速反應動力學。

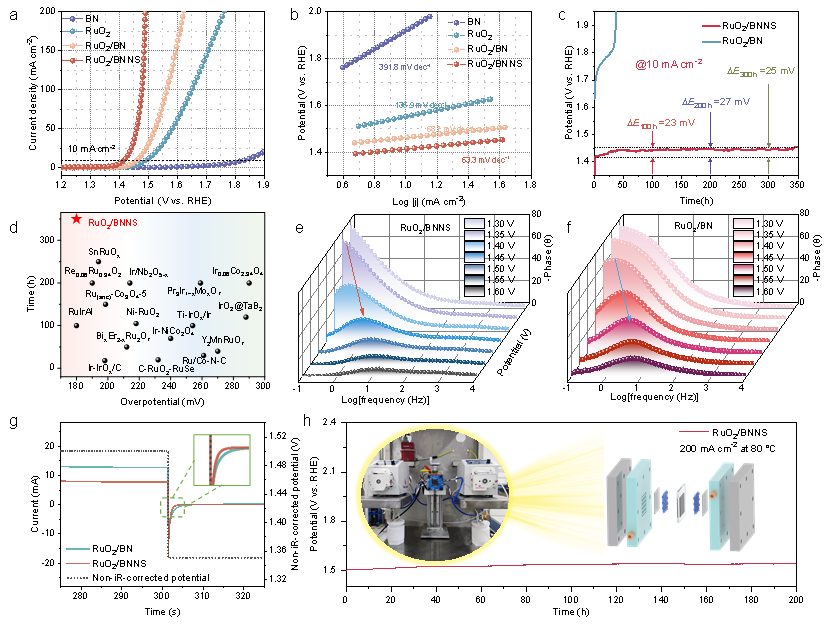

圖2 電催化酸性OER性能。

優化的RuO2/BNNS催化劑的過電位僅為180 mV,在酸性OER條件下可連續運行350小時,表現出卓越的穩定性,優于商用RuO2和大多數Ru基催化劑。為了闡明催化界面上的電荷轉移過程,在各種施加偏置下進行了Operando EIS測試,以跟蹤動态演化。Bode圖顯示更多的電子參與OER催化,而不是表現出電容器行為。此外,脈沖伏安法對電催化劑上積累的正電荷進行量化,RuO2/BNNS的較高峰值陰極瞬态電流表示更快的電荷積累和耗散速率,表明BNNS的電荷定向轉移特性有利于Ru位點的催化周轉。

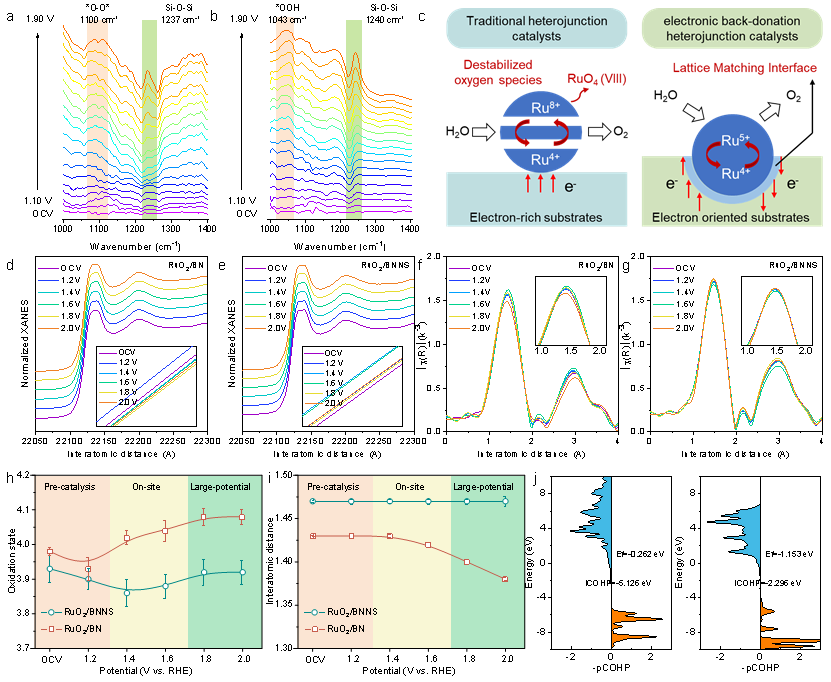

圖3 OER過程中的結構演化研究。

研究團隊采用ATR-SEIRAS光譜法鑒定反應中間體,發現RuO2/BN的OER過程在高過電位下主要受LOM控制,因此加速催化劑溶解并降低穩定性。相比之下,RuO2/BNNS的光譜揭示了動态氧耦合吸收帶的消失,表明晶格氧原子的穩定性。原位XAS顯示即使在高氧化電位下,RuO2/BNNS可以保持穩定的結構,而RuO2/BN經曆了顯著的動态溶解過程,這歸因于晶格氧機制的參與。

圖4 OER過程中的電子反饋機制研究。

研究團隊進一步挖掘發現,在運行過程中N端邊緣作為具有較高電子密度的路易斯堿位點,有助于保持Ru的穩定氧化态。同時,連接到O位點的B端邊緣接受并穩定反應電荷,從而在高反應電位下抑制晶格氧。Ru氧化态的增加可以看作是氧逸出。從這個角度,進一步分析了BNNS穩定活性物種的電子反向供體效應。對于RuO2/BN,钌離子的氧化過程相對較快。随着極化電流的不斷增加,表面電荷無法及時補充,導緻電子從表面氧中去除。這導緻氧氣逸出以及結構重建。相比之下,對于BNNS,B端和N端分别充當電荷受體和電荷供體,完成局部電荷循環。同時,由于極化鍵的存在,B位點容易受到親核攻擊,使得中間體M−OH和M−OOH在Ru位點上的去質子化反應相對容易。

綜上所述,這一研究克服了傳統的富電子金屬氧化物的單向電荷轉移特性,作為一種有效的電荷轉移共催化劑在表面形成電荷轉移微區,為開發高活性、穩定的OER電催化劑提供了一個新的設計理念。這項工作得到了國家自然科學基金和江蘇省雙碳專項的支持。

課題組簡介:近年來,伟德国际1946官网彭生傑教授的電催化與清潔能源團隊長期從事微納米結構及新型功能材料的設計、合成及其電化學催化與儲能研究,取得了一系列創新性科研成果。其中在Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.和Adv. Mater.等發表SCI論文200餘篇,申請中國發明/授權專利30項,研究成果受到國際國内同行的廣泛關注。

原文鍊接:https://doi.org/10.1002/anie.202402018